МОУ КОРОТОЯКСКАЯ СОШ

«НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

(КОРОТОЯКСКОГО УЕЗДА)»

ВЫПОЛНИЛ: ИВАНОВ ДМИТРИЙ, 7 КЛАСС

РУКОВОДИТЕЛЬ: ЛИПОВЦИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА, БИБЛИОТЕКАРЬ

2010 ГОД.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………стр. 3

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

2.1.ЖЕНСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ КОСТЮМ…………………................стр. 5

2.2.ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ КОРОТОЯКСКОГО УЕЗДА……….стр. 8

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………… стр. 11

4. ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………………...стр. 12

5. ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………..стр. 13

Введение

Истинно художественное народное произведение удовлетворяет не только эстетические интересы. Оно теснейшими узами связано с действительностью, на почве которой возникло.

Ф.И.Буслаев.

Костюм каждого народа формируется на протяжении длительного времени. Он отражает экономику, идеологию, социальные отношения, природно-географическую среду. Для того чтобы получить как можно больше информации о жизни конкретного народа, необходимо понять назначение каждой детали одежды, её место в костюмном комплексе. В широком смысле «костюм» — это всё, что надевает на себя человек. Помимо одежды, обуви и головных уборов сюда входят разнообразные украшения, причёски, татуировки.

Как же получилось, что именно одежда выявляет не только внешний образ человека, но и его внутренний мир? Связано это с самой природой костюма. Появившись на самых ранних этапах человеческой истории, одежда служила укрытием от непогоды и от необъяснимых сверхъестественных явлений, т.е. обладала защитной и магической функцией. Эволюция человека и развитие общества привели к потребности не только защитить тело с помощью одежды, но и подчинить её форму роду занятий, сделать удобной. Так появилась утилитарная функция одежды. Стремление выразить свою индивидуальность и общий эстетический идеал общества привело к выделению эстетической функции костюма.

Народная одежда на протяжении многих веков сохраняла традиционные элементы кроя, орнаментации, способы ношения той иной детали. По покрою одежды, её орнаментам, украшениям два незнакомых человека могли определить имущественное и семейное положение друг друга, возраст, наличие или отсутствие в семье детей, траур, торжество, вражду. Одежда, в сущности, — это зрительный язык, позволявший «читать» информацию о человеке до того, как прозвучит первое слово. Но понять все знаки и символы могли лишь те, кто принадлежал к определённой общности людей, ведь у каждого народа был свой особый язык костюма. Поэтому предметы костюма могут рассказать нам и историю человечества, и историю одного человека.

В народной одежде всегда чётко соблюдалось деление на праздничную и обрядовую, будничную, рабочую. Праздничный костюм изготовляли из дорогой ткани, обильно украшали, составляли из большего количества предметов. Непосредственно к праздничной одежде примыкают разнообразные обрядовые или ритуальные костюмы. Ритуальная одежда появилась на ранних этапах человеческой истории. Ещё в эпоху верхнего палеолита человек маскировался под животное, надевая одежду из его шкуры, и совершал определённый ритуал для того, чтобы охота была удачной. К обрядовой одежде относятся свадебные и погребальные костюмы, наряд просватанной девушки, жатвенные рубахи и другая одежда, связанная с теми или иными обрядами. Обрядовая одежда дольше других сохраняла старинные формы. Будничный костюм использовали для работы по дому и в поле. Его, как правило, шили из грубых, прочных тканей и почти не украшали. Специальная рабочая одежда, которую носили поверх будничной, использовалась для отдельных видов работ (одежда рыбаков, охотников, лесорубов и т.п.).

Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Значительно различалась одежда девушки и замужней женщины. Отдельную группу составляли костюм старшего поколения и детская одежда.

На формирование русского народного костюма оказывало влияние множество факторов: географическая среда, климатические условия, исторические, социальные процессы, местные культурные традиции. Всё это способствовало возникновению в России многообразных вариантов одежды.

Учащиеся Коротоякской школы начали изучение народного костюма нашего края еще в 2002 году. Потом работа была приостановлена. И в 2009 году учащимися VII класса изучение народного костюма было продолжено.

При изучении народного костюма хотелось, как можно больше получить информации о жизни народа Коротоякского уезда, наиболее полно изучить историю создания костюма, его функции, деление на группы, факторы, влияющие на его формирование.

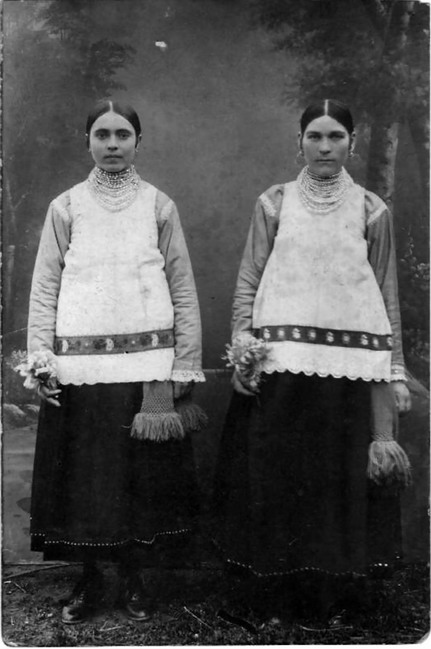

Изучение народного костюма проходило в несколько этапов. Первым этапом был сбор информации из печатных источников. Учащиеся посещали местные библиотеки и собирали весь имеющийся материал о народном костюме Воронежской губернии и в частности Коротоякского уезда. Вторым этапом было посещение местной жительницы Скляр Веры Акимовны, у которой сохранился народный костюм Коротоякского уезда. Сейчас костюму уже около 90 лет. Во втором этапе проводилось детальное обследование составных частей костюма. Были сделаны фотографии как костюма в целом, так и его отдельных частей. И третьим, заключительным этапом, было изучение собранного материала и написание исследовательской работы.

Женский крестьянский костюм

Своеобразие народной одежды Воронежской губернии, как считают исследователи, выражается в бытовании здесь всех комплексов, характерных для территории этнического формирования русских. Переселение служилого населения из ближайших областей обусловило распространение в Воронежском крае южнорусского комплекса одежды: поневы, рубахи, тунико-образных запанов, головного убора «сорока», украшений из перьев и бисера. В то же время приток из центральных и северо-западных районов способствовал появлению костюмов, характерных для жителей этих мест: сарафана, рубахи с прямыми поликами, кокошника, душегреи, комплекса с полосатой юбкой. В пределах каждого комплекса наблюдалась значительная вариативность составляющих их элементов.

Одежда отражала семейные и возрастные отличия. В Воронежской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась не яркими тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках. Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины различались головными уборами.

Основой женского костюма была рубаха, которую использовали как нательную и выходную одежду. Рубаху обычно шили из двух частей: верхней – «стан», «станушка» из тонкого холста или ткани фабричного производства, и нижней – «подстава». Обе части соединялись поперечным швом. В конце XIX века «подставу» не пришивали к рубахе, и она представляла собой юбку, которую поддевали под поясную одежду.

В Воронежском крае для пошива рубах чаще всего использовали конопляный холст. В зависимости от назначения конопляное полотно изготовляли из разных сортов пряжи.

В конце XIX – начале XX века в одежде все чаще используется рубаха на кокетке. Шили её из двух полотнищ фабричной ткани или из четырех полотнищ домотконной ткани. В верхней части полотнища присбаривали и пришивали к прямой кокетке. Рубахи из холста чаще всего были с укороченными прямыми рукавами. Их украшали по низу кокетки и красно-черная вышивка с растительным орнаментом. Исследователи народного костюма связывают появление в селах рубах этого типа с влиянием городской культуры.

Наиболее распространенной поясной одеждой в русских селах Воронежского края была понева. Термин «понева» можно считать общеславянским. В русских письменных памятниках, начиная с XI века, слово «понева» употребляется для названия полотнища ткани, с XVI века, словом «понева» обозначалось «домотканая одежда типа юбки».

На территории Воронежского края понева отмечена у всех категорий крестьян.

Для изготовления поневы использовали домотканые полотна из шерсти высшего качества. Поневы различали по расцветке, украшению, крою.

По покрою выделяли два вида понев: распашная и глухая. Распашная понева считалась более архаичной. Чаще всего она шилась из трех полотнищ, которые образуют прямоугольник, собранный вверху на шнур.

В Воронежской губернии были распространены два типа передников, которые по происхождению относятся к разным прототипам одежды: передники, укрепленные на плечах, передники, повязанные на талии.

Туникообразные передники украшали по нижнему краю вышивкой, узорным тканьем, мережкой, аппликацией из бархатных полос, лент, блесток. Низ рукавов отделывали кружевом, вышивкой, оборкой из яркого материала.

Передник с открытой верхней частью шили с широкими или узкими лямками, которые являлись продолжением переднего или заднего полотнища.

Короткие передники шили из одного или двух полотнищ ткани и укрепляли на талии при помощи завязок. Носили их как с юбкой и сарафаном, так и с поневой. Во многих селах этот тип передника получил распространение под влиянием городской моды, сменив его старинные формы.

Нагрудная туникообразная одежда из ткани домашнего изготовления известна на обширной территории бытования поневного комплекса одежды. В народном костюме Воронежского края нагрудники не получили широкого распространения. Тем не менее, в качестве рабочей одежды они известны в Землянском и Нижнедевицком уездах. Шили их длиной до пояса из конопляной ткани. По краю эти нагрудники представляют собой как бы укороченный туникообразный запан с рукавами.

Одним из самых сложных элементов костюма был головной убор.

Как правило, у девушек, в отличии от замужних женщин, волосы оставались открытыми. Они заплетали их в одну косу. В косу вплетали косники в виде бисерных подвесок, лент, разноцветных плетеных шнуров, кисточек из шерсти.

Самым распространенным девичьим головным убором был «венец», или «перевязка». Он представлял собой сшитую из ткани полоску, передняя часть которой укреплялась картоном или проклеенным холстом. Венец украшали блестками, бисером, пучками петушиных перьев, окрашенных в яркие цвета, кисточками из разноцветной шерсти, кружками из картона, обшитого шерстью и бисером. Одной из разновидности перевязки была «клеенка». Широкое распространение получили повязки из платка, которые охватывали голову в виде обруча и завязывались сзади. Девушки украшали мягкие повязки из платка цветами.

В Воронежской губернии существовали разные способы ношения платка. Чаще всего платок складывали пополам по диагонали и покрывали всю голову. Концы платка при этом могли завязываться под подбородком или сзади на шее, иногда концы платка перекрещивали на затылке, поднимали вверх и завязывали на темени узлом.

В Воронежских актах последней четверти XVII века упоминается женский головной убор – кокошник. В XIX – первой половине XX века носили кокошник в виде высокой цилиндрической шапочки на твердой основе с плоским, чуть скошенным на затылке дном. Шили его из серебристого или золотистого позумента, отделывали по низу черной бархатной лентой или узкой цветной шелковой полоской. В месте соединения полос позумента кокошник украшали вышивкой серебряными или золотыми нитями растительного орнамента.

Другой тип кокошника имел форму небольшой шапочки на твердой основе с плоским дном и с сильно закругленной задней частью. Он был распространен в Коротоякском, Острогожском, Бобровском, Павловском уездах.

В конце XIX – начале XX века появляются головные уборы в виде шапочки или чепца из легкой ткани – шлычки, повойники, сборники, которые во многих местах постепенно вытеснили сороки и кокошники. Очелье этих головных уборов украшали полосами из лент, позумента, нашивками из бус, пуговиц, бисера. Поверх повойника повязывали платок, оставляя незакрытым украшенный край. В некоторых селах шлычки носили в будни, в праздники же надевали традиционный для этих мест головной убор.

Традиционный костюм Коротоякского уезда

Одежда населения междуречья Тихой Сосны и Потудани стала своеобразной визитной карточкой Воронежской губернии. Заселение этих мест выходцами из Ельца, Старого Оскола, Орла, центральных районов России, из Украины, а также местные особенности традиционной культуры способствовали созданию красочного женского костюма, характерного только для этой местности. Он состоял из поневы с прошвой, рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку, головного убора «сороки», короткого передника, пояса-покромки.

Поневы шили из черной или темно-синей шерстяной клетчатой ткани. Клетки обозначали белыми, зелеными, красными нитями. В наиболее праздничных поневах клетки дополнительно расшивали шерстью белого или красного цветов. Три полотна поневы вышивали техникой «набор», имитирующей бранное ткачество или красными шерстяными нитями с вытянутыми петлями. Места соединения полотен украшали вышивкой в виде квадратов синего, зеленого, желтого, малинового, розового цветов. Контрастные сочетания желтого и синего, зеленого и красного усиливали глубину и сочность друг друга, придавая поневе дополнительную декоративность и праздничность. Край подола поневы обшивали «пояском» - узкой, тканной на дощечках шерстяной тесьмой, преимущественно красного цвета. Особенно красиво вышивали низ поневы. Узоры на нем носили названия: «в четыре глаза», «в два круга», «в сосенку» и т.п. В селах Коротоякского уезда для украшения поневы использовали своеобразную технику вышивки «с прутками». В процессе вышивки прутки обматывались шерстяными нитями красного цвета и получались вытянутые петли, которыми были украшены клетки поневной ткани. Понева, вышитая таким способом, считалась в этих селах самой праздничной и называлась «потринитка» или - понева петлистая». В расшивке понев молодых женщин преобладали насыщенные красно-оранжевые тона, у пожилых крестьянок в украшениях использовались темно-бордовая или желто-коричневая неяркая цветовая гамма.

В Коротоякском уезде праздничные поневы вышивали шелком зеленого и красного цветов.

В коллекции Российского этнографического музея хранятся поневы Коротоякского уезда, расшитые некрученым шелком. Переливы шелковых малиново-розовых нитей этих понев создают ощущение богатых восточных ткан. Умение расположить в определенном ритме красный, желтый, зеленый, синий, лиловый, оранжевый цвета, использование полутонов, мягкое вытекание одного цвета из другого говорят о высоком художественном вкусе мастериц. Во второй половине XIX века для вышивки стали использовать преимущественно шерстяные нити, окрашенные анилиновыми красителями. В цветовой гамме понев преобладал яркий интенсивный полихромный орнамент, что дало новое, насыщенное звучание всему костюму.

Рубаху с прямыми поликами, пришитыми по утку, шили из белого конопляного или полубумажного холста. Ворот рубахи обшивали небольшим воротником - стойкой. Рукав собирали внизу на неширокий манжет, из-под которого выпускали оборку («брыжжи») из красного кумача или фабричной ленты. Верх рукава расшивали черными нитями геометрическим орнаментом. В конце XIX - начале XX века для вышивки использовали шерстяные и хлопчатобумажные нити, а в более раннее время - шелковые. Вышивка выполнялась мелкими стежками длиной 2 - 3 мм, что создавало ощущение, будто орнамент нарисован тонким пером. В конце XIX - начале XX века вышивали полики и продольные швы рукавов. Известный исследователь воронежского костюма И.А. Попова считает, что до третьей четверти XIX века декорировался весь рукав рубахи. Узор состоял из ромбов, треугольников, квадратов, диагональных и перекрещивающихся линий. Узкие черные полосы вышивки, контрастирующие с белым массивом ткани, рождали строгую красоту и утонченность рубахи. Многие исследователи подчеркивали «графичность и ювелирную четкость» вышивки на рубахах Коротоякского уезда. О большом мастерстве вышивальщиц свидетельствует и то, что белый фон полотна вплетается в орнамент и становится его частью, создавая впечатление единого черно-белого узора. В наиболее праздничных рубахах полики украшали вставкой, расшитой золотыми нитями («золотой ремень») и дополнительно обшивали узкими полосами золотого шитья. Рубаху с «золотым ремнем» молодые женщины и девушки надевали на праздники, хороводы, свадьбу. Женщины старшего возраста носили рубаху, украшенную более узкими полосами черной вышивки и вставками из белого кружева. У пожилых женщин полики рубах отделывали только белым коклюшечным кревом и мережкой. Такая же рубаха использовалась в свадебном обряде как «горевая» одежда. Девушка надевала ее вместе с сарафаном накануне венчания. На следующий день невеста шла к венцу в рубахе с «красными поликами».

В начале XX века для украшения рубах стали применять вставки в виде узких полос из фабричного материала красного, малинового, бордового цветов, которые вышивали зигзагообразным узором. Иногда всю плечевую часть рубахи шили из красной ткани, декоративную отделку располагали вокруг полика. Для придания рубахе красочности в традиционной вышивке помимо черного цвета использовали нити красных оттенков. Орнамент на таких рубахах стал более простым.

Менее нарядной, хотя и праздничной, считалась рубаха из покупного материала - атласная или шерстяная. Полики рубахи отделывали машинной строчкой, выполненной разноцветными или однотонными хлопчатобумажными нитями, тесьмой, лентами. Ее часто носили поверх белой рубахи как кофту

Короткий фартук - «завеску» - изготовляли из белого полотна и вышивали, как и рубаху, черным геометрическим орнаментом.

Пояс- «покромка» - неотъемлемая часть костюма крестьянок данной местности. Пояса длиной 2,5 - 3 м ткали из черной шерсти, концы его красиво декорировали аппликациями из лент, обшивали разноцветной шерстью и бисером.

В вопросе о происхождении черной линейно-геометрической вышивки на рубахах юго-западных уездов Воронежской губернии нет единого мнения. Исследователи неоднократно подчеркивали ее композиционное своеобразие и обращали внимание на то, что «...некоторые виды тамбовского и воронежского шитья выделяются черным цветом, вообще не свойственным вышивке русских».

На территории Воронежского края ярким свидетельством контактов славян и мордвы являются археологические находки на городище Титчиха, которые позволили известному археологу А. Н. Москаленко сделать вывод о «...тесном общении между славянами и мордвой, которое нередко заканчивалось браками». Таким образом, возможно, что в черной вышивке, распространенной на территории рассматриваемых районов, можно проследить взаимодействие нескольких народов, проживавших длительное время рядом. Но вопрос о черной вышивке на воронежских рубахах все же требует дальнейшего исследования.

На территории распространения рубахи с черной вышивкой и глухой поневы, расшитой полихромным гарусом и шелком, бытовала «сорока» специфической формы. Основу головного убора составляла рогатая кичка, представляющая собой подковообразную полоску из простеганного холста с небольшими загнутыми вверх рогами. К ней пришивали прямоугольный кусок ткани с завязками, при помощи которого укрепляли на голове волосы. Кичку надевали рогами назад. Сзади голову прикрывал позатылень в виде прямоугольной полосы ткани с треугольными или трапециевидными боковыми частями. Позатылень отделывали позументом, блестками, бисером. Центральную часть прямоугольника по четырем углам украшали круглыми розетками из картона, обшитого шерстью, золотой нитью, блестками, бисером. Такие же розетки нашивали в нижней части лопастей позатыльника, при надевании позатыльника они украшали виски.

«Сорока» была двух видов. Одна представляла собой маленькую шапочку на твердой основе с невысокой тульей и высоким гребнем сзади. Заднюю часть в форме твердого квадрата украшали вышивкой, круглыми розетками, обшивали по низу бахромой из разноцветной шерсти и бисера. Очелье и среднюю часть «сороки» расшивали золотой нитью или шили из малинового, лилового, бордового бархата и расшивали медными блестками. «Сороку» носили поверх кички, надвинув на лоб. Девичий костюм состоял из глухого косоклинного сарафана, сшитого из черной овечьей шерсти - «волосени», рубахи с черной вышивкой, пояса, короткого передника. Головной убор - «венец» - представлял собой повязку из парчи или позумента с подложкой из картона или грубого холста. Венец украшали бисером, блестками, махрами из разноцветной шерсти.

В начале XX века традиционный костюм был дополнен новым элементом - короткой жилеткой из фабричных тканей, а в некоторых селах девушки стали носить полосатые юбки.

Женский и девичий костюмы невозможно представить без нагрудных и наспинных украшения из бисера: «гайтанов», «ожерелков», «прутков». На этой же территории в женском и мужском костюмах отмечено украшение «грибатка». Ее выполняли из двух полос черной тесьмы, сплетенной из шерстяных или шелковых нитей и унизанной бисером. В праздничных «грибатках» поверхность полос расшивали стеклярусом или блестками. На каждую полосу прикрепляли несколько круглых розеток из картона, обшитого разноцветной шерстью, золотой нитью, блестками, стеклярусом. Мужские грибатки украшали розетками без твердой основы. В нижней части «грибатка» заканчивалась одной или двумя розетками, которые соединялись при помощи плетеного шнура. Иногда на украшение прикрепляли иконку или небольшой крест. В отличие от нагрудных, у наспинных украшений полосы в нижней части соединялись при помощи одной или двух крупных розеток, к которым прикреплялись отделанные бисером шнуры с кистями или розетками из разноцветной шерсти. В Коротоякском уезде такое наспинное украшение - «замётку» - носили молодые женщины до рождения первого ребенка. Плетеный черный шнур без розеток - «гарус», «гайтан» - носили как мужчины, так и женщины.

Праздничную кожаную обувь - «коты» - надевали на несколько пар белых шерстяных чулок. По народным представлениям красивыми считались женщины с толстыми, столбообразными ногами: они прочно стоят на земле и являются опорой семьи.

Интересную версию о происхождении костюма этой территории предлагает Л.М. Зайцева. Проанализировав детали одежды половецких каменных изваяний XI —XIII века, систему расположения орнамента, мотивы декора, она выдвинула гипотезу о возможности происхождения костюма данного региона от одежды половцев.

По мнению Н.И. Лебедевой, способ декорирования, размещение узора на поневах имеют сходство с украинской плахтой.

Как считает Л.Н.Чижикова, традиционный костюм населения, проживавшего в междуречье Тихой Сосны и Потудани, соединил черты, характерные для одежды населения Средней Оки и Верхнего Дона (понева, «сорока», девичий глухой сарафан), центральных губерний России.

Заключение

Несмотря на стремительное изменение современного мира, народный костюм продолжает быть востребованным. Поиск своих корней побуждает нас глубже изучать традиции своего народа.

Народный костюм продолжает жить в песенных коллективах, где почти все участники с увлечением не только собирают образцы крестьянского костюма, но и сами искусно шьют, вышивают, плетут. По мнению артистов подлинные костюмы, которые хранят в себе тепло рук мастериц, сделавших их, помогают глубже понять народную песню, её краски, своеобразие и одухотворенность. Для многих музыкантов, любовь к народной песне неразрывно связана с народным костюмом.

Неизменный интерес и восторг вызывают у людей матрешки. И это не случайно, ведь только они «одеты» в костюмы, которые с ювелирной точностью повторяют все особенности наряда крестьянок.

Таким образом, в понятие народного костюма можно определить целый пластический организм, на сложение и эволюцию которого оказывают влияние имеющиеся в наличии на данный период материалы и орнаментальная структура, складывающаяся под воздействием миропредставления народа.