| Главная | Историческая справка | Образовательные ресурсы | Нац. проект "Образование" | КПМО | Методическая работа |

| Родителям | Летний отдых | Творческие работы учащихся | ОДиП | Внеклассная работа |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОРОТОЯКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Практическая природоохранная деятельность на тему:

«Сохраним лес от пожара!»

Автор работы: Кривцова Екатерина, 11 класс

Руководитель работы: Антипова Елена Павловна,

учитель географии МОУ Коротоякская СОШ

КОРОТОЯК – 2008г.

Оглавление

Введение………………………………………………………………….…………….3

1.Механизмы и этапы реализации экологического проекта…………….…………. 4

1.1.Цели, задачи и условия проведения проекта………………………....……..….4

1.2.Рассмотрение леса – как очень сложного природного образования….…….7

1.3.Лесные пожары и их отрицательное влияние на жизнь леса.…………..…….11

1.4.Изучение и применение правил предотвращения пожаров в лесу………..…13

2.Результаты реализации проекта……………………………………………….……17

3.Практическая значимость………………………………………….………………..17

Заключение…………………………………………………………………….……….19

Список литературы……………………………………………….……………………21

Приложение…………………………………………………….………………………22

Введение

Охрана окружающей среды, экологическая норма, сбережение природных богатств для потомков – эти проблемы приобрели в настоящее время актуальность. Но чтобы успешно охранять наши леса и водоёмы, землю и воздух от оскудения, а животный мир от исчезновения, надо знать природу, глубоко понимать её законы и истинную ценность. Мало только любоваться розовым закатом или пейзажем, надо еще «уметь видеть», т.е. получать от общения с природой заряд высоких чувств, благородства и душевной щедрости. А такому общению, несомненно, помогает знание природы.

Но одних только знаний тоже недостаточно, чтобы оградить наше природное окружение от разрушительного натиска экологически неграмотных людей. Нужны действия.

Наличие вокруг нас потенциальных опасностей не означает, что несчастье непременно произойдет. Этому предшествуют определенные условия, причины, источники.

Всем вам, конечно, хорошо знаком внешний облик леса – множество деревьев, стоящих друг от друга. Вы видели лес, если не в природе, то, по крайней мере, в книгах и журналах, на экранах кино или телевизора. Многие и сами бывали в лесу, наслаждались его живительной прохладой в жаркий летний день, собирали ягоды, грибы, орехи, слушали пение птиц. Но о жизни леса, о его зеленых обитателях большинство людей имеют довольно слабое представление, а тем более далеко не все знают, что лес в наши дни испытывает на себе сильное отрицательное влияние со стороны человека. Это влияние не только велико, но и очень разнообразно. Это и сплошные рубки, и массовый туризм, и выпас скота, и загрязнение атмосферы ядовитыми газами, а самое страшное бедствие для леса – это пожар.

Цель моей работы: исследовать основные угрожающие факторы пожароопасности в лесу; изучить и применить правила их предотвращения,

показать какая профилактическая работа по пожарной безопасности проводится в МОУ Коротоякская СОШ отрядом «Зеленый патруль».

Леса имеют большое почвозащитное, полезащитное, противоэрозионное и водоохранное значение. Поэтому надо постоянно заботиться о повышении их продуктивности, улучшение породного состава путем создания насаждений, проведения рубок ухода, защиты леса от пожаров – это практические задачи моей работы.1.Механизмы и этапы реализации

экологического проекта.

1.1. Цели, задачи и условия проведения проекта.

Экологический проект нашей школы состоит из огромного раздела: «Рациональное использование природных ресурсов и охраны природы». Изучение вопросов рационального природопользования и охраны природы очень важно для воспитания школьников. Главные образовательно-воспитательные задачи этого раздела:

- систематизация и обобщение знаний о значении природы человека, взаимодействии природы и общества;

- формирование представления о роли экологии в организации рационального использования природных ресурсов и преобразований природы;

- знакомство школьников с природоохранным законодательством страны и формирование личной ответственности каждого человека за состояние окружающей среды.

При изучении данного раздела успех (результативность) обучения зависит от ряда условий. Главными из них и общими для всех по разделу, являются следующие:

- необходимость учёта и активного использования сведений,

которые школьники могут получать из источников массовой информации

(печати, ТВ, радио, Интернет, специальной литературы);

- широкое использование активных форм обучения: беседы, диспуты, семинары, дискуссии, конференции, деловые игры и т.д. ;

- использование традиционного для экологии краеведческого подхода для того, чтобы реализовать на практике принцип «мыслить – глобально, действовать – локально», т.е. учит не на уровне провозглашения лозунгов, а вооружать необходимыми в последующей практической деятельности

знаниями и умениями (на элементарном уровне с учётом возрастных возможностей ребят);

- широко применять межпредметные связи с историей, обществоведением, литературой, иностранным языком, биологией.

Материал экологического проекта поставил важные воспитательные цели: воспитание бережного отношения к национальным богатствам, гордости за российский народ. Изучение этого материала призвано углубить понимание учащимися мировоззренческих идей о единстве, целостности и беспрерывности развития природных явлений и процессов. Это помогает воспитывать у школьников бережное отношение к природе, убеждает их в том, что природу нужно использовать, не нарушая сложившегося взаимодействия природных компонентов.

Этот проект продолжает умственное развитие учащихся, и прежде всего развитие у них «экологической (комплексной) направленности мышления», когда изучаемые территории и отдельные компоненты природы рассматриваются в комплексе при постоянном установлении причинно-следственных связей между ними.

На протяжении всего материала проекта учащиеся рассматривают все основные виды природных ресурсов – климатические, водные, почвенные, растительные, минерально-сырьевые и др. Даётся количественная и качественная характеристика ресурсов, их экономического значения, возможности хозяйственного использования, способов охраны. Эти знания убеждают учащихся в том, что природные богатства России велики, но не безграничны, что необходимо разумное и бережное отношение к ним.

При изучении данного раздела особенно важно проявить чувства меры при отборе фактов. К сожалению, действительность преподносит нам гораздо больше отрицательных примеров в отношениях «человек – природа», чем положительных. Но тем не менее в каждом конкретном случае необходимо вскрывать причины отрицательных явлений. А они чаще всего связаны с крайне низким уровнем культуры людей, ответственных за то или иное производство. Поэтому чрезвычайно важно подчёркивать значимость экологических знаний и ответственность каждого за экологические последствия в стране.

При изучении материала проекта целесообразно использовались творческие методы проведения уроков на межпредметной основе. С учителями физики – Зимниковой А.Н. и химии – Гончаровой Т.Н. проводилась конференция на тему «Источники экологической опасности и меры борьбы с ними». С учителем истории Трофимовой Н.И. на уроке семинаре «Уроки экологии, или когда человек более зависим от природы», рассматривалась проблема взаимоотношений «природа – человек» на разных этапах развития общества.

Большой интерес у школьников вызывали уроки-семинары на темы: 1) «Экологические проблемы нашей страны глазами писателей», проведенный совместно с учителем литературы Маркушевой И.В. и 2) «История взаимоотношений человек - природа», подготовленный с учителем географии Антиповой Е.П.

При изучении данного раздела наиболее ярко должны проявиться такие важные общеучебные умения, как умение систематизировать, делать выводы, принимать обоснованное решение, вести дискуссию, логично и чётко формулировать свои мысли и слушать других, использовать различные источники информации (в первую очередь экологической).

На зачётный семинар экологического проекта выносились следующие вопросы и задания:

1. Дайте оценку природных условий вашей местности для жизни и хозяйственной деятельности человека.

2. Какие виды природных ресурсов освоены человеком давно, какие сравнительно недавно? Какие природные ресурсы вашей местности больше всего нуждаются в охране и защите?

3. Подтвердите примерами, что проблема использования и охраны природы – комплексная.

4. Расскажите о современных задачах экологии, используйте при этом всё, что знаете об экологическом прогнозе, мониторинге, рациональном природопользовании.

5. Какое значение имеет создание особо охраняемых территорий? Какие из них есть в вашем крае (области)?

6. Какие правила поведения в природе должен знать и выполнять каждый человек?

На основе теоретической работы был разработан план практических мероприятий по противопожарной безопасности и охране леса.

|

№ п/п |

Мероприятие |

Дата проведения |

Ответственный |

|

1. |

Мониторинг состояния лесного массива в районе с. Петропавловка |

в течение учебного года |

учитель географии Антипова Е.П. |

|

2. |

Лекторий для учащихся «Сохраним лес от пожара» |

в течение учебного года |

классные руководители |

|

3. |

Конкурс рисунков «Запомнить нужно твёрдо нам – пожар не возникает сам» |

I – II четверть |

учитель рисования Гаврилова З.П. |

|

4. |

Конкурс исследовательских работ о лесных пожарах |

сентябрь |

учитель географии Стуканова Т.Ф. |

|

5. |

Месячник по противопожарной тематике |

октябрь май |

зам. дир. по воспитательной работе Иванова Н.Н. |

|

6. |

Встречи с представителями МЧС и Острогожского лесхоза |

ноябрь апрель |

зам. дир. по воспитательной работе Иванова Н.Н. |

|

7. |

Распространение листовок |

в течение года |

учитель географии Антипова Е.П. |

Таблица 1. План практических мероприятий по противопожарной безопасности и охране леса.

1.2.Рассмотрение леса – как очень сложного природного образования.

Мало кто задумывается над тем, что такое лес, из чего он слагается. А вопрос этот не так прост, как кажется.

Лес – это прежде всего сложное растительное сообщество. В состав его входит множество самых разнообразных растений: крупные деревья, поднимающие свои кроны на много метров над землей, относительно высокие кустарники, низкие кустарнички, всевозможные травы и, наконец, совсем маленькие мхи и лишайники. Все эти растения тесно связаны между собой, так или иначе влияют друг на друга. И каждое занимает свое определенное место в лесу, играет ту или иную роль в жизни леса.

Важнейшая составная часть лесного растительного сообщества – зеленые растения, в первую очередь деревья. Именно они служат гигантской «фабрикой» органического вещества, которая составляет саму основу леса. В качестве сырья эти растения используют воду, углекислый газ, минеральные соли, а в качестве источника энергии – свет. Масштабы созидательной деятельности зеленых растений в лесу огромны. Достаточно сказать, что на каждом гектаре только деревья накапливают в своей надземной части – в стволе и кроне – многие тонны органической массы. Создавая органические вещества из первичных минеральных продуктов, зеленые растения обеспечивают пищей множество всевозможных живых существ, обитающих в лесу. Одним необходимы для питания живые части растений, другие, напротив, довольствуются лишь отмершими растительными остатками. Зеленое население леса создает необходимые условия существования самым разнообразным живым организмам – от зверей и птиц до грибов и бактерий. Все они в лесу успешно размножаются и развиваются. Без зеленой «фабрики» жизнь их бала бы невозможно.

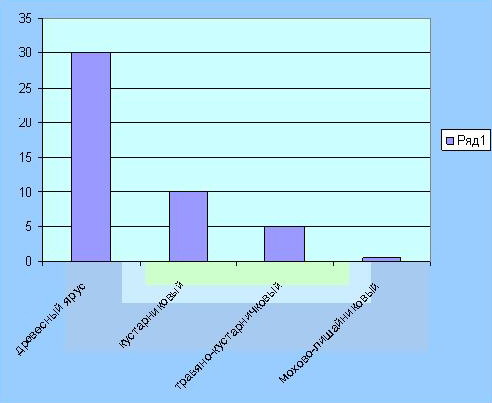

В лесном растительном сообществе обычно можно выделить несколько ярусов растений. Верхний ярус образуют деревья. Ниже идет ярус кустарников, еще ниже – травяно-кустарничковый ярус и, наконец, мохово-лишайниковый покров.

В лесу встречаются так же и такие растения, которые не входят ни в какой ярус, мхи и лишайники, покрывающие древесные стволы. Это так называемая неярусная растительность.

В состав леса входят не только живые организмы, т.е. представители флоры и фауны, но и среда их обитания – почвенно-грунтовый слой и атмосфера. Все это вместе взятое называется биогеоценоз.

Какие законы управляют этим сложнейшим природным «механизмом», как связаны между собой его отдельные «детали»?

Для того чтобы сберечь, сохранить лес, надо прежде всего хорошо знать его растительное население, отдельные растения и их свойства. Но, кроме того, важно знать и лес в целом – его строение и жизнь, законы развития и устойчивость к нарушениям.

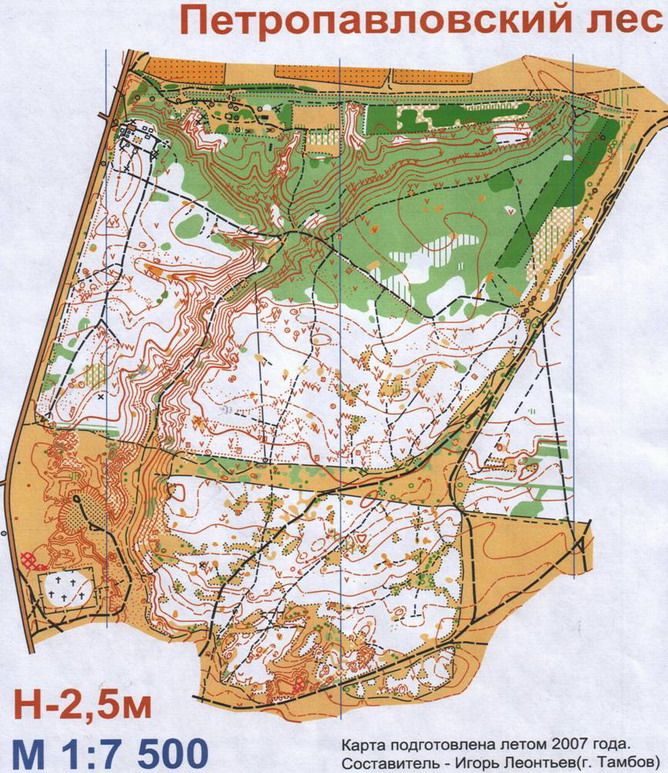

Наша область расположена в степной и лесостепной зонах с общей площадью лесов 565,8 тысячи гектаров. Леса растут мелкими участками в основном по берегам реки Дона и его притоков. Лес нашего родного края – это Петропавловскиий лес.

Рис.1 Карта – схема Петропавловского леса.

ДРЕВЕСНЫЙ ЯРУС (ДРЕВОСТОЙ)

Рассмотрим теперь подробнее главные ярусы этого леса. Ведущую роль среди зеленого населения леса, бесспорно, принадлежит деревьям. Именно они в первую очередь создают лес, без них не может быть самого леса. Деревья образуют в лесу самый верхний, господствующий ярус. Его обычно называют древостоем. Все остальные, ниже лежащие ярусы называют подчиненными.В состав древесных пород, образующих верхний ярус входят в основном породы хвойных деревьев: ель и сосна.

КУСТАРНИКОВЫЙ ЯРУС (ПОДЛЕСОК)

Под деревьями в лесу обычно развиваются разнообразные кустарники. Они образуют свой ярус – так называемый подлесок. В одних участках леса подлесок пышный, густой, в других – редкий, слабо развитый. Такие различия объясняются разными причинами: свойствами почвы, густотой стояния деревьев и т.д. Кустарники, входящие в состав подлеска, сильно различаются по высоте. Один как орешник, в благоприятных условиях могут вырасти до 5-6 м, другие, напротив, редко достигают высоты человеческого роста (например волчье лыко).

Подлесок играет немаловажную роль в жизни леса. Он служит прежде всего местом гнездования различных лесных птиц. А многие пернатые очень полезны для леса, так как истребляют большое количество вредных насекомых. В тех участках леса, где уничтожен подлесок или он слабо развит, гнездится мало птиц, здесь деревья плохо защищены от нападения вредителей. Отсюда ясно, что подлесок надо сохранять, оберегать, он необходим для существования леса.

Полезная роль подлеска заключается еще в том, что плоды лесных

кустарников служат пищей самым разнообразным зверям и птицам, обитающим в лесу. Почти все лесные кустарники имеют сочные плоды, и эти плоды охотно поедаются представителями фауны.

ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВЫЙ ПОКРОВ

На почве в лесу, как правило, развиваются разнообразные травянистые растения и кустарнички. Они образуют травяно-кустарничковый покров. Иногда он образован травами, иногда они растут совместно с кустарничками, иногда кустарнички господствуют. Преобладание кустарничков, в особенности черники и брусники характерно для нашего хвойного леса. Здесь эти растения нередко разрастаются очень пышно, сплошь покрывая почву на большом пространстве. Густой покров из черники и брусники можно встретить, например в нашем сосновом лесу.

Условия жизни в лесу, под пологом деревьев, не мешают многим травам и кустарникам цвести и плодоносить. Все эти растения достаточно теневыносливы, хорошо приспособлены к затенению. Цветки у них не редко имеют у них белую окраску (брусника, кислица, седмичник и др.). Это особенно характерно для ельника. Такие цветки лучше всего заметны в густом сумраке леса, их легче находят насекомые-опылители.

Среди лесных трав и кустарничков не мало таких, у которых развиваются сочные плоды, привлекающие зверей и птиц (брусника, черника, костяника, ландыш и др.).

МОХОВО-ЛИШАЙНИКОВЫЙ ПОКРОВ

Это – самый нижний ярус лесного растительного сообщества. Мхи и лишайники – растения низкорослые, они едва поднимаются над поверхностью почвы. Моховой покров часто встречается и хорошо развит во многих типах хвойного леса, обычен в наших сосняках и ельниках. Этот зеленый ковер нередко расстилается на большом пространстве, совершенно закрывая почву.

Мхи в лесу развиваются в условиях особенно сильного затенения. Их затеняют не только деревья, но и другие лесные растения. Однако маленькие обитатели леса хорошо приспособлены к этим своеобразным условиям. Они теневыносливы и переносят крайне скудное освещение.

Моховой ковер играет заметную роль в жизни леса, особенно тогда, когда он сплошь покрывает почву. В этом случае мхи, растущие большой массой, препятствуют прорастанию опадающих мелких семян деревьев – сосны, ели и др.

Лишайники, образующие покров на почве, - растения довольно светолюбивые. Они не могут расти, где слишком темно, но в сосняке много света и они развиваются хорошо.

Рис.2 Диаграмма ярусности леса

1.3. Лесные пожары и их отрицательное

влияние на жизнь леса.

Я бы не стала утверждать, что человек – самый сильный. Существуют куда более сильные и более страшные вещи на Земле: стихия, например. Лесные пожары – одна из таких стихий.

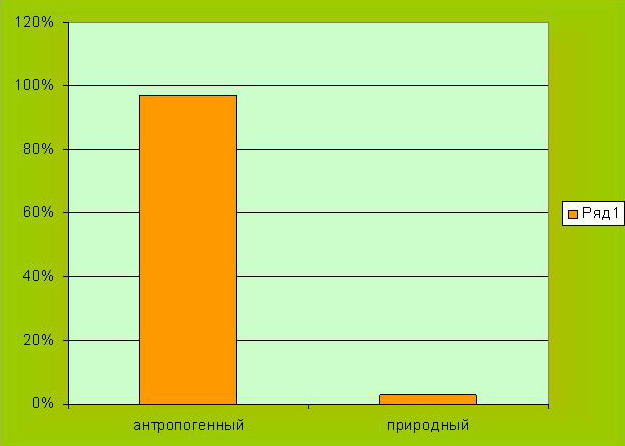

Лесные пожары оказывают большое отрицательное влияние на многие процессы жизни леса. При лесных пожарах повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подлеском, подростом и травяным покровом. В связи с этим утрачивается источник получения древесины, и резко снижаются водоохранно-защитные и санитарно-гигиенические свойства леса. Пожары уничтожают гнезда птиц и местообитания зверей, способствуют размножению вредных насекомых.

Одной из причин увеличения лесных пожаров является резкое увеличение

числа людей, выезжающих в лес для отдыха. Случаи возгораний в лесу являются

следствием неосторожного и неумелого обращения с огнем. Так же пожары могут

возникнуть от самовозгорания, иногда от молний.

Мировая статистика показывает, что около 97% всех лесных пожаров

возникает по вине людей. Отсюда борьба с лесными пожарами остается одной из

важнейших государственных задач. Характер распространения лесного пожара зависит

от состояния лесных горючих материалов, их структуры, количества и размещения. К

горючим материалам в лесу относятся мхи, лишайники, лесная подстилка и торф,

травы и кустарники, подрост и подлесок, пни, валежник, порубочные остатки, хвоя.

Зная характеристику лесных горючих материалов, можно судить о степени пожарной опасности в лесах. Различают разные пожары: низовой (наземный), верховой (повальный) и подземный, или торфяной. Низовые пожары бывают чаще других. При них горение происходит на почве. Низовые пожары бывают беглые и устойчивые. При беглых сгорают трава, лесная подстилка, всходы, подрост, подлесок, обгорают нижние части стволов, гибнет ель (у нее тонкая кора), а на старых соснах огонь оставляет ожоги – подгары. При низовом устойчивом пожаре огонь уничтожает живой напочвенный покров, ягодники, лекарственные и другие травы, лесную подстилку, прожигает почву, повреждаются на значительную высоту деревья, рост их ослабляется, на них нападают грибные болезни и вредные насекомые и они нередко погибают. Еще не успеет растаять снег, а на солнцепеке и на сухих кочках уже высыхают прошлогодняя трава, листья, мхи и мелкий древесный опад. Все это очень легко воспламеняется. Засушливым летом количество пожаров резко возрастает. То тут, то там возникают самые страшные верховые пожары, гибельные по своим последствиям. Эти пожары опасны в хвойных лесах, особенно в молодняках, где хвоя, кора и древесина содержат смолистые легко воспламеняющиеся вещества. Такие пожары чаще бывают в ветреную и сухую погоду. Огонь перебрасывается на кроны деревьев. Горящие головни и искры переносятся

ураганным ветром на несколько километров, создавая впереди фронт пожара.

Скорость движения огня доходит до 25-30 и даже 50 километров в час. Иногда над

горящим лесом под влиянием ветра образуется огненный смерч. Температура

достигает 900 градусов. С шумом двигается верховой пожар, со стоном падают

деревья. Верховые пожары редко бывают в лиственных насаждениях.

В пламени разыгравшегося пожара погибают зайцы, лисицы, белки,

медведи, лоси и даже птицы, потерявшие в дыму ориентировку. На гарях

находили обгорелые трупы оленей, лосей и даже «хозяина» и «знатока» леса –

медведя. Гари бедны животными и долгие годы представляют собой пустыню.

К наиболее пожароопасным относятся сосновые, кедровые и лиственничные

леса, особенно сухие боры с покровом из лишайников. Этому способствует сухая

неразложившаяся подстилка, сухость напочвенного покрова, быстрота его высыхания

после дождя, разреженность древостоя.

В лесах этого типа преобладают низовые беглые пожары. В перестойных древостоях

возможны низовые устойчивые пожары. Повторные пожары в этом случае являются

причиной гибели насаждений.

Опасность пожаров в таких лесах возникает весной, вскоре после таяния снега, и

сохраняется до выпадения устойчивого снегового покрова.

В еловых и сосновых лесах пожарная опасность возникает реже, но если возникнут,

то приносят больше вреда, так как подрост и низко опущенные ветви

способствуют переходу низового пожара в верховой. Лес гибнет. Ель из хвойных

пород наиболее чувствительна к повреждениям огнем.

Рис. 3 Диаграмма факторов возгорания.

1.4. Изучение и применение правил

предотвращения пожаров в лесу.

Вмешательство человека в жизнь леса нельзя остановить. Оно неизбежно будет продолжаться и дальше. Но всем надо стремиться к тому, чтобы причинять лесу наименьший вред, чтобы лес как можно меньше страдал от нашего вмешательства в его жизнь. Как же этого достичь? Что для этого нужно?

Пожар в лесу чаще всего возникает по вине человека – это и неосторожное обращение с огнем, и непогашенный костер, и брошенная спичка или сигарета, и детская шалость. Иногда причиной возникновения пожара может служить молния, но такие случаи довольно редки. Что же необходимо знать, если вам все же придется столкнуться в лесу с огненной стихией? Как не допустить лесного пожара? Что делать, если все-таки пожар уже возник? Этот вопрос рассматривается с самого детства в детских садах и школах на специальных уроках и классных часах. Но я хочу затронуть эту тему, как говорится, «не по-детски». Об этом тоже далеко не все знают.

Рис.4 Пожар в лесу

Как постараться не допустить пожара в лесу.

Первое – это подготовка к выходу на отдых или в поход. МЧС рекомендует брать с собой ведро, топор и лопату. Это, конечно, хорошо, если вы собрались идти группой пять и более человек. А если поход одиночный? Турист-одиночка не будет себя перегружать ведрами и топорами. Тогда уж лучше сразу отправляться в лес на пожарной машине и в дождливую погоду. Для одиночного похода (не только из-за вероятности пожара) я рекомендую приобрести складную саперную лопату с чехлом и заточить ее края. Таким образом, она послужит вам и лопатой, и топором.

Второе. При разведении костра в лесу необходимо очень строго соблюдать все меры предосторожности. К таковым мерам относится все, что связано с огнем вообще. Костер ни в коем случае нельзя разводить под деревьями, особенно под теми, у которых нижние ветви крон находятся на небольшой высоте. Нельзя разводить костер там, где много сухой травы или близко расположены сухие пни. Место для костра необходимо заранее подготовить или постараться использовать попавшееся старое кострище.

Подготовка места для будущего костра.

Хитрого и сложного в этой процедуре ничего нет. Необходимо выбрать место на некотором удалении от деревьев. Площадку под кострище расчистить от травы, лопатой выкопать небольшое углубление для укладки топлива. Вокруг кострища оборвать траву в радиусе полуметра-метра. Углубление можно сделать и снятием дерна, при этом вы не повредите верхний, плодородный слой земли. Снимаясь со стоянки и затушив костер, этими же кусками дерна нужно прикрыть место бывшего костра.

Во время стоянки.

Золотое правило номер один: никогда нельзя оставлять костер без присмотра! Приготовленное про запас топливо держите метрах в трех-пяти от горящего костра. Не разводите очень высокий костер, если того не требует какая-либо особая необходимость (сигнальный костер, например). Следите за тем, чтобы костер давал как можно меньше искр, особенно в ветреную погоду. Во время разведения огня при наличии ветра учитывайте его силу и направление, так как улетевшие искры могут вызвать возгорание травы или листьев деревьев. Старайтесь не использовать в виде топлива ветки с сухой листвой (горит, как порох), потому что от костра будут разлетаться не просто искры, а целые тлеющие листья. Запаситесь водой, если поблизости есть водоем, а у вас есть подходящая емкость. Уходя со стоянки, костер нужно тщательно затушить, залить водой и присыпать землей. Если снимали дерн, то прикройте кострище кусками дерна. Снимаясь окончательно, убедитесь, что костер погас и не воспламенится через некоторое время после вашего ухода. За собой оставьте порядок, и, как говорится, в добрый путь.

Встреча с лесным пожаром.

Вы можете быть хоть трижды порядочным и грамотным туристом-походником. Но поручиться за других вы не сможете, это точно. Поэтому, заметив в лесу дым или открытый огонь, постарайтесь подойти поближе и определить причину их возникновения. Обратите внимание на то, что именно горит, с какой силой и на какой площади. Дует ли в настоящий момент ветер, каково его направление и сила. Существует ли опасность распространения пожара дальше. Есть ли поблизости люди. Если есть люди, то нет ли среди них пострадавших, нужна ли им помощь и какая.

Что предпринять при встрече с пожаром в лесу.

Постарайтесь правильно оценить сложившуюся ситуацию. Исходя из конкретных условий, решите, будете ли вы самостоятельно тушить пожар, или вам потребуется помощь. Не переоценивайте свои силы. Оптимальным будет изыскать возможность скорейшего уведомления специальных служб. Таковыми могут быть службы МЧС (телефон «01»), егеря, лесничие. При групповом походе нужно забрать тяжелое снаряжение у одного из членов группы и отправить его в качестве посыльного в ближайший населенный пункт или к автомобильной трассе за помощью. Остальным членам группы лучше сойти с маршрута и покинуть место пожара. При одиночном походе миссия посыльного целиком возлагается на вас.

Если очаг возгорания маленький.

В случае если вы вовремя заметили зарождающийся пожар, и очаг возгорания имеет незначительную площадь, вы можете принять решение самостоятельно его локализовать и потушить. При наличии поблизости водоема заливайте огонь водой, можно сбивать пламя мокрой материей. Горящую траву можно потушить, используя «веник» из сломанных веток. При этом нужно наносить удары скользящими движениями, как бы подметая, в сторону основного огня. «Веник» необходимо после каждых нескольких ударов проворачивать в руках, чтобы он сам не загорелся, а его нагревшаяся сторона успевала немного остыть.

Осторожно, горит торфяник!

Явление очень опасное. Едкий дым врезается в глаза, очень трудно дышать. Уходить из зоны бедствия нужно по направлению ветра, чтобы дым и огонь оставались позади вас. Горячая земля под ногами означает только одно: вы в большой опасности. Во время горения торфа, огонь часто уходит под землю, где выжигает целые участки, образуя пустоты. Провалиться в такое пекло проще простого, последствия обычно плачевные. Двигаясь в таких условиях, прощупывайте перед собой дорогу длинным шестом. Это будет выглядеть почти так же, как при перемещении по болоту.

Выйдя из зоны пожара.

Выйдя из зоны пожара, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о бедствии. Во время передачи тревожного сообщения расскажите об известных координатах пожара, времени, когда вы его заметили, и предполагаемой причине возникновения (даже если этой причиной были вы сами).

|

1. Избегайте посещение леса в сухую и жаркую погоду |

|

2. Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу |

|

3. Будьте осторожны с огнём, предупреждайте возникновение пожаров окапывайте кострища разводите огонь только в отведённых для этого местах |

|

4. Содержите в порядке места отдыха, незахламляйте лес |

|

ПОМНИТЕ! От вас всецело зависит сохранность лесного массива от уничтожения огнём. |

Таблица 2. Правила предупреждения пожара в лесу

2.Результаты реализации проекта.

В нашей школе есть организация – «Общества охраны природы». В руководство этой организацией выбраны энергичные ребята и работают они в тесном контакте с учителями нашей школы , с организациями, которые непосредственно связаны с природоохранными действиями (лесничество, комунхоз, с пожарной бригадой спасателей) и жителями п.Коротояк, которым не безразлична судьба нашей природы. На протяжении многих лет эта организация разрабатывает и занимается решением различных экологических проектов. В настоящее время разработан и реализуется план экологического проекта «Сохраним лес от пожара».

Нашей организацией руководит совет, который состоит из представителей инициативных групп и кружков, таких как кружок юннатов, кружок юных географов, отряд зеленых патрулей, группа организаторов школы бережливых, группа лекторов-экологов , группа экскурсоводов-экологов и уже, как год, действует группа противопожарной безопасности. Учащиеся МОУ Коротоякская СОШ взяли под охрану уникальный природный объект и любимое место отдыха селян - Петропавловский лес. Расположен он не далеко от школы, на левом берегу р.Дона. Ребята ведут наблюдения за растительным и животным миром, изготавливают и развешивают птичьи домики и кормушки, очищают лес от валежника, проводят посадку ценных деревьев и кустарников. Однако этого оказалось недостаточным. Лес испытывает большую нагрузку посетителей и ребята решили, что необходимо разработать развернутый план по защите и охране Петропавловского леса, т.к. они не однократно стали свидетелями возгорания пожаров в лесу по вине посетителей леса.

3.Практическая значимость.

С 12 октября 2007г. по 12 октября 2008г. в Острогожском районе проводилась акция «Цвети, мой край, родной!», в котором наша школа приняла активное участие в номинации «Посади дерево» и заняла призовое место.

На конкурсе председатель Организации детей и подростков «Алый парус» Тупикина Юля рассказала об огромной проделанной практической работе. Это очищение парков села и лесополос от бытового мусора; высаживание саженцев; установка щитов с обращениями к водителям, проезжающим по трассе с призывом соблюдать чистоту и уважать труд детей и многое др. Ребята не остановились на достигнутом и решили продолжить работу в этом направлении и взяли под охрану Петропавловский лес. И вновь закипела работа.

Учащиеся провели огромную теоретическую работу в школе вместе с преподавателем ОБЖ Головином Иваном Николаевичем по реализации этапов экологического проекта «Сохраним лес от пожаров» Было проведено большое количество классных часов, бесед, лекций, семинаров, викторин на темы: «Лес – сложное природное образование», «Лес и его значение в жизни каждого человека», «Причины возникновения пожаров», «Правила поведения в лесу» и мн. др. Ребята так же распространили листовки среди жителей п. Коротояк с надписью:

Уважаемые жители села в связи со сложившейся в лесу пожарной ситуацией просим Вас помнить:

пожар не возникает сам!

Дети теорию подтвердили на практике. Они взяли в руки лопаты и мешки для мусора и пошли в лес. Там они занимались:

- окапыванием кострищ;

- установкой щитов с предупреждающими надписями:

«Берегите лес от пожара», «Запомнить нужно твердо нам, пожар не

возникает сам!»;

- уборкой бытового мусора и легковоспламеняющих предметов;

- уборкой сушняка в лесу;

- совместно с лесничеством окапываниеам и опахиванием лесных

массивов;

Совместно с пожарной бригадой учащиеся нашей школы принимали активное участие в патрулировании лесных массивов. Эту акцию мы назвали «Зеленый патруль».

Заключение

Природа – это дом, украшенный трудом,

Ты знаешь ли, ответь, такому дому цену?

Что будет, если в нем крыша под огнем,

Что будет, если в нем сгорают стены?

Большая часть пожаров происходит по вине самих людей, из – за их беспечности, а примерно каждый 6 пожар в лесу происходит по вине человека. Вы сейчас слушаете и думаете, что лично к вам это не относится, вы лично со спичками не играете. И тем не менее количество пожаров растет. Каждый год в летний период возникает пожароопасная ситуация в лесных массивах. Как сохранить лес от пожара?

Общество охраны природы школы задумались над этим вопросом. В течение года проводилось большое количество мероприятий направленных на природо –охранную деятельность, о которых рассказывается в нашем экологическом проекте «Сохраним лес от пожара».

Цель работы: исследовать основные угрожающие факторы пожароопасности в лесу; изучить и применить правила их предотвращения, показать какая профилактическая работа по пожарной безопасности проводится в МОУ Коротоякская СОШ отрядом «Зеленый патруль».

Основные этапы реализации проекта:

1.Рассмотрение леса – как очень сложного природного образования.

2.Лесные пожары и их отрицательное влияние на жизнь леса.

3.Изучение и применение правил предотвращения пожаров.

Проведённая практическая деятельность и результаты по сохранению леса от пожаров (смотрите в приложении):

- лекторий для учащихся начальных классов «Сохраним лес от пожара»

( Акованцева О.В.)

- конкурс рисунков и поделок «Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам!»

- защита рефератов «Лесные пожары»;

- месячник по противопожарной тематике.

- окапыванием кострищ;

- установкой щитов с предупреждающими надписями, в том числе и на территории лесничества;

«Берегите лес от пожара», «Запомнить нужно твердо нам, пожар не

возникает сам!» и другие;

- встреча с помощником лесничего Любогощевым Владимиром Николаевичем;

- уборкой бытового мусора и легковоспламеняющих предметов;

- уборкой сушняка в лесу;

- совместно с лесничеством окапыванием и опахиванием лесных

массивов;

- изготовление и распространение среди населения листовок с предупреждениями о пожароопасной ситуации.

В результате нашей работы снизилось количество пожаров, что видно из графика учета пожаров за 2003- 2008 год.

Повысилась культура противопожарной безопасности среди жителей села Коротояк, что видно из опроса жителей села до распространения листовок и после.

Количество учащихся нашей школы, заинтересованных в работе по сохранению леса от пожара увеличивается с каждым годом.

Экологическая работа в МОУ Коротоякская СОШ ведется не первый год. Противопожарные мероприятия начинаются за долго до наступления пожароопасной ситуации. Еще ранней весной учащиеся нашей школы очищают лес от сухостоя и легковоспламеняющегося мусора, устанавливают предупреждающие щиты и многое другое. Учащиеся нашей школы принимают активное участие в школьных, районных и областных экологических конкурсах, акциях, месячниках, пишут и защищают учебно - исследовательские работы по природоохранной деятельности. Результаты этой работы и отражены в экологическом проекте, представленном на областной конкурс «Подрост».

Вмешательство человека в жизнь леса нельзя остановить. Оно неизбежно будет продолжаться и дальше. Но всем надо стремиться к тому, чтобы причинять лесу наименьший вред, чтобы лес как можно меньше страдал от нашего вмешательства в его жизнь. Уничтожение леса вызывает уменьшение кислорода в воздухе, шумовое загрязнение, ухудшение микроклимата и ландшафта, уменьшение урожая, эрозию и потерю плодородия почв, обмеление и загрязнение рек, озер, болот, загрязнению атмосферы пылью и болезнетворными бактериями, ухудшение здоровья и сокращение продолжительности жизни человека. За 1 час 1 гектар леса поглощает 2 кг углекислого газа, именно это количество выделяется при дыхании 200 человек. Лесной воздух содержит в 300 раз меньше бактерий, чем в населенном пункте. Этому способствуют особые вещества – фитонциды. 1 гектар леса выделяет их в количестве 32 кг. Народная мудрость гласит: «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади!»

Я думаю, что на нашей планете жизнь без леса не возможна! Уважаемый человек, не руби и не сжигай дерево, на котором ты сидишь!

Мы рубим лес, устраиваем свалки,

Но кто же под защиту всё возьмёт?

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки.

Подумайте, а что нас дальше ждёт?

Пора бы человечеству понять,

Богатство у Природы, отбирая,

Что Землю нужно тоже охранять:

Она, как мы, такая же – живая!

Литература:

1.

И.Н. Балбышев, «Из

жизни леса» стр.3-5, 152-161, 164-167, С-П.: ЛЕНИЗДАТ, 1990

2. Н.А. Воронков «Общая, социальная, прикладная экология» учебное пособие,

стр.242, 247-255, М.: РАНДЕВУ-АМ, АГАР, 1999

3. Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. «Экология России» стр. 90-94, М.: АО МДС,

ЮНИСАМ, 1995

4. В.С. Варламов, М.Ф. Грин «Общий обзор» стр. 123-125, М.: МЫСЛЬ, 1992

5. Ян Еник «Иллюстрированная энциклопедия лесов» стр. 11-16, 415-419, Прага:

АРТИЯ, 1997

6. Ю.В. Новиков, «Экология, окружающая среда и человек» стр.240-260, М.: ЮНИТИ,

1998

7.«География» энциклопедия К.Варли, Л.Майлз, стр.70,М.: РОСМЕН, 1995

8. Ю.В.Новиков, «Природа и человек» М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1991

9. В.В.Петров, «Лес и его жизнь» М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ,1986

10. «Край чернозёмный» Всероссийское общество охраны природы / Центрально-Черноземное книжное издательство, ВОРОНЕЖ-1968

11. А.Н.Захлебный, «Книга для чтения по охране природы» М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1986